錆は、自転車の大敵です。

錆びると自転車は、見た目がボロボロになりますし・・

ペダルを回しにくくなったりと、性能にも影響してきます。

なので・・錆びない自転車がほしい!

というのも、自然な考えだと思います。

しかし錆びない自転車は、ありません。

自転車である以上、錆は必ずつきまといます。

しかし、だからといって問題にはならないです。

錆を「最小限」にする、自転車選びのコツとか・・

もしくは、錆をできるだけ防ぐ「防錆」の方法とかは、ありますので・・

そしていろいろ試行錯誤していけば、完全に錆びない!は無理だとしても・・

かなり「錆びにくい」自転車なら、じゅうぶん実現できます。

なので錆対策を、いろいろ勉強する価値はあるのです。

この記事では、「錆びない自転車」は、なぜ無いの?

錆をできるだけ防ぐためには、どういう工夫ができるの?

そんなところを解説していきます。

目次

錆を「ゼロ」にできる自転車は、無い

錆びない自転車は、無い。

そう聞くと、もしかすると・・

カーボン製の自転車は、錆びないのでは?と思われるかもしれません。

カーボンはそもそも金属ではないですので、「錆びる」という概念が無いはずですよね。

それ以外でもたとえば、チタンとかステンレスとかだと、基本的に錆びないはずです。

なのですが・・パーツは錆びます。

チェーンとか、クランク・チェーンリングとか、もしくはそれらを繋ぎとめるボルト類とか・・

自転車には何十、数え方によっては何百ものパーツが使われています。

なので例えフレームが錆びなかったとしても、むしろそっちが錆びてくるのです。。

実際、たいていのロードバイクでは「フレームの錆」よりも・・

むしろ「パーツがどんどん錆びてくる」ほうが、問題にはなりやすかったりします。

ボルト類を含め、すべてをカーボンやチタンに!とか・・

もしくは金属をまったく使わない、フル竹製自転車!とか・・

そういう「絶対に錆びない」自転車を狙うのも、もしかしたら可能なのかもしれません。

とはいえそれは、ものすごいレアパーツのオンパレードになったり、すさまじい値段になったりするはずなので・・

まあ、普通は、ちょっと無理だと言えるのでは・・と思います。

と、どんな自転車を選んだとしても結局、どこかは錆びてくるものです。

なので絶対に錆びない自転車を探す!というよりは・・

錆は「予防」し、どうしても錆びてしまうなら「治療」する

という考え方のほうがいいと思います。

では・・錆を最小限に抑えるために、できることには何がある?

②:防錆処理

③:錆びにくいパーツを選ぶ

④:雨対策

このあたりをやっておけば、錆は相当に防げると思います。

実際に私自身はこれらをやるようにしてから、自転車にほとんど錆は浮かなくなりました。

できること① 室内保管

「室内保管」は、錆対策のいちばんの基本です。

常にマンションの中といった「建物の中」に、自転車を置いておくわけですね。

これなら当然、雨風を完全に防げるわけですので、圧倒的に錆びにくくなります。

屋外でも、屋根があればいいのでは?と思われるかもしれませんが・・

雨が直接当たらなくとも「屋外の湿気」によって、錆はかなり早くなります。

雨ざらしよりはマシですが・・錆を防ぎたいならやっぱり、室内がベストなのです。

私の実体験として、ずっと自転車を室内保管していて、そのあいだは全く錆びていなかったのですが・・

とある事情で1週間くらい、屋外に自転車を放置したことがありました。

そしてその後に見てみると、チェーンや小さいパーツがやたら錆びていて焦りました。。

室内・室外でそのくらい、錆び方に劇的な差が出る!ということですね。

室内に、どんなふうに置くか?は人それぞれですが・・

例えばこんな感じの「メンテナンススタンド」に載せて保管すると、いつでもさくっとメンテナンスできて便利です。

もしくは置くべき自転車が多くて、スペースが足りない!という場合は、

こういった「上下に2台並べて配置できる」タイプのスタンドもあります。

そうやって工夫していけば、室内保管のいちばんのネック「スペースが足りない」も解消できるかもしれません。

自転車を錆から守りたいなら、とりあえず室内保管!はとても有効です。

なのでもし部屋のスペースが許すならやってみては、と思います。

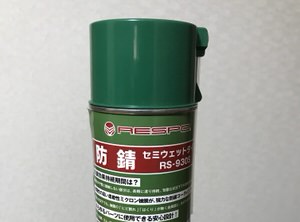

できること② 防錆処理

「防錆処理」をしっかりやっておく!

これも錆の出やすさに、かなりの差を生みます。

特に、錆びやすい「鉄」製フレームの自転車の場合・・

「防錆スプレー」による処理が、すごく有効です。

たとえば、

錆止めには上の記事で紹介している防錆スプレーが優秀で、これをフレーム内部にしっかり噴霧しておいたので・・

私の場合はもう7年は乗っている自転車でも、錆はほとんど浮いてこなかったです。

このスプレーはボルトといった、スモールパーツにも普通に使えますので・・

よく錆びてくるような部分があったら、そこだけ集中的に処理してもいいと思います。

(もちろん、余計な部分にかからないようになど工夫は必要ですが)

なので鉄製フレームではない自転車でも、有効な方法ですね。

それ以外にも、錆止めに有効だと思ったいろいろな方法を・・

自転車フレームなどの「内部」については上の記事に、

自転車の「表面」については、上の記事で解説しています。

それぞれ自転車の「フレーム」を軸にお話ししていますが・・

その他の錆びやすいパーツについても、問題なく適用できる内容になっていると思います。

防錆処理はちょっと面倒かもしれませんが、後日の「あぁ・・せっかくの自転車が、錆でボロボロに。。」を防いでくれます。

なのでこれを機に一度、やってみてもいいのでは・・と思います。

できること③ 錆びにくいパーツを選ぶ

錆びにくい「パーツ」を選んでおく、というのも有効です。

例えばチェーンリングとか、シートポストとか、締めるためのボルトとか・・

そのあたりだと現代では「素材を選ぶ」ことができます。

昔は、錆びやすいスチール(鉄)しか無かったわけですが・・

現代ではアルミ・カーボン・チタン・ステンレスと、さまざまな「錆に強い金属」があります。

そしてそれを使ったパーツも、いろいろな会社が販売していたりします。

なので錆を防ぎたいなら、検討の価値アリなのです。

なのですが・・ここで気をつけたほうがいいのが、「電蝕」の問題です。

電飾って何?の詳しいところは、検索すればわかると思いますが・・

つまりは違うタイプの金属が接触しているところで起きる錆のことですね。

たとえばステンレスは単体だと、基本的に錆びないわけですが・・

普通の「鉄」と直接接触させてしまうと、触れたところから錆びてきてしまいます。

ステンレス製シンクに鉄のタワシを置くと、錆びてくるのと同じ原理ですね。

なので鉄製フレームにステンレスパーツを直接くっつける!なんてときは、注意が必要なわけです。

とはいえ、電蝕は接触面をちゃんとグリスアップしておくことで防げます。

グリスアップは、自転車整備の基本でもありますが・・

グリスを塗ることで、グリスが間に入って「直接は触れていない」ような状態になり、電蝕を防ぐ効果もあるのです。

電蝕による錆はふつうの錆よりも落ちにくく、やっかいなことでも知られています。

なので違う種類の金属を組み合わせていくときは、忘れずグリスアップ!をおすすめします。

もうひとつ気をつけることは、「強度」の問題です。

例えばアルミは「錆びにくさ」においては、鉄よりはるかに上なのですが・・

「強度」は鉄よりずっと低い、という問題があります。

たとえばアルミ製のボルトは、鉄製よりずっと脆いものです。

詳しいことは、上の記事にいろいろ書いたのですが・・

アルミニウム合金の強度は、鉄と比べると「1/3」くらいしかありません。

なので適正な締め付けトルクも、ずっと弱かったりするのです。

他にもチタンとかステンレスとか、いろいろな材質はあるのですが・・

一概には言えないのですが、「鉄」はやっぱり物理的にはすごく優れた材質です。

硬いだけでなく「粘り」もあって、多少のダメージは無効化する、みたいな特性もありますし・・

なので錆びるのはいやだから、とりあえず全てを錆びないパーツに変えてしまう!

ではなく、ちゃんと「強度」や「錆びにくさ」のバランスをとりながらパーツ選定しておくのをおすすめします。

できること④:雨対策

「雨対策」を、ちゃんとやる!

ここも錆を防ぐにはもちろん、大事なところです。

「雨」はおそらく、自転車が錆びるいちばんの原因です。

なので雨をできるだけ避けたり、対応したりしていけば・・

錆びやすさはもちろん、劇的に改善できます。

いちばんの基本は雨の日に乗らない、でしょう。

雨の中を走るともちろん、雨の効果をダイレクトに受けてしまいますので・・

たった1日のライドだったとしても、パーツに錆が浮いてきたり・・なんてことになりかねないです。

雨の中に駐輪しないも、大事ですね。

家では室内保管したとしても、雨の日の出先でぽんと駐輪してしまえば・・

駐輪中はもちろんずっと雨に濡れ続けるので、錆びやすくなります。

と、錆を防ぐためには「雨を受けてしまう」状況を、できるだけ減らすのが一番です。

と、書いてはみたのですが・・

私自身は実は「雨の中を走る」「雨の中の駐輪」ともに、よくやってしまいます。。笑

通勤とか用事とか、日常の中で自転車を使うことが多いですので・・

雨の日も活動しようとするとどうしても、雨の中でも使うことになるのです。。

しかし私自身の自転車はそうであっても、錆はほとんど浮いてこないです。

理由として、上で挙げた「防錆処理」をしっかりやっているから、もあると思いますが・・

一番は帰宅後にちゃんと「濡れた後のフォロー」をしているからかな、と思います。

フォローというのは単純に、濡れた自転車をちゃんと拭いたり乾かしたり、ということですね。

例えば雨の中を走って、濡れて帰ってきたあとは・・

私は「ウェス」を使って、自転車をまんべんなく拭いています。

拭くために使うものは何でもいいと言えば、何でもいいのですが・・ウェスだと、

- 破れにくい

- 繊維が自転車に残りにくい

- 終わったら捨てられる

こういった点が優秀なので、気に入って使っています。

雨を拭く以外にも「注油」の時とかにも使えるので、自転車整備の基本アイテムとして持っていてもいいと思います。

雑巾といった布製のもので、拭いてもいいのですが・・

自転車は「オイル」がついているものですので、拭いたあとの雑巾をきれいにするのが正直、大変すぎます。。

なので拭くために使うのは「使い捨て」タイプのアイテムのほうがおすすめです。

さらに、自転車を室内保管する場合は「服乾燥機」も、意外と便利だったりします。

服を入れるタイプではなく、部屋全体の湿度を下げるタイプですね。

雨の中走って、濡れてしまった自転車を・・

こんな感じで、服乾燥機で乾かすわけです。

(写真ではホイールを外していますが、特に外す必要は無いです)

服乾燥機は分厚い毛布とかでも、しっかり乾かせますので・・

普通では乾かしにくい「フレーム内部」にも効果が見込めます。

さらに雨の中走ったあとは、服も洗濯したくなりますので・・

洗濯後の服と自転車とを同じ部屋に置き、一緒くたに服乾燥機にかける!

こうすれば無駄なく、両方を乾かすことができたりします。

自転車の錆対策に「雨」は大敵です。

なので濡れないこと、濡れたらちゃんと対処することを考えていくと・・

錆はかなりのレベルで防げるので、おすすめです。

と、絶対に錆びない自転車!というのはパーツなども含めていくと、実現は難しいですので・・

錆と無縁になる!!という方向性よりは、しっかりと「錆止め」について考えて・・

いろいろと試行錯誤しながら錆と戦っていく!という方向性のほうが、現実的だと思います。

今回は「錆びない自転車」をテーマにお話ししてみました。