自転車を買おうと、いろいろ調べてみると・・

「ホイールベースが長いと良いよ!」みたいな情報にぶち当たった!

・・ホイールベースって、何?

ホイールベースはロードバイクなどの自転車における、超重要パラメーターです。

これが長い・短いによって、乗り心地といった特性がまったく変わってきますし・・

フレームを交換しない限り変えられないので、そういった視点からみても大事です。

しかしもしあなたが、ロードバイクなどの自転車を買ったばかり!

もしくは、これから買おうかな?と検討している・・

そういった状況なら「ホイールベースって何?」と思うのは、自然なことだと思います。

なのでこの記事では、自転車のホイールベースって何?

どのくらいから長いと言えるの?長い・短いと自転車はどうなるの?

といったところを徹底解説していきます。

目次

ホイールベースは「前輪と後輪の距離」

まず、結論からですが・・

ホイールベースとは「前輪と後輪の距離」のことです。

具体的には「前輪の軸」と「後輪の軸」のあいだの距離ということですね。

自転車の外観は、

こんな感じで・・

まず「前輪の軸」の位置は、

この、矢印で指すところです。

そして「後輪の軸」のほうは、

ここですね。

なのでこれらの間の距離、つまりホイールベースは・・

この、水色の線で示す長さとなります。

見方を変えると「ふたつのタイヤの接地点同士の距離」とも言えて・・

こんな感じで、地面に設置している2点同士の距離ともできます。

(前輪の軸・後輪の軸の間の長さと、まったく同じになるはずです)

メジャーなどで計測するときは、こっちの方がやりやすいでしょう。

自転車のホイールベースとは何?の答えは、以上となります。

長いと「安定性」がアップする

じゃあホイールベースが長い・短いと、自転車はどう変わるの?

まず、ホイールベースが「長い」ほうからですが・・

ホイールベースが長いと、自転車は「安定性」に優れた乗り心地になります。

つまり、

- 腕の力を抜いてもハンドルがふらつかない

- カクッとしたコーナリングにならず、安定して曲がれる

- 衝撃を受けても自転車がブレにくい

こんな感じの特性を得られる、ということです。

ホイールベースとは、ふたつの接地点の距離なので・・

その長さは人間でいう「足幅」に相当します。

左足と右足、ふたつの接地点に相当するということですね。

そして安定したいとき、足幅を広げるか?狭めるか?

そう聞かれたらおそらく「広げる」と答えるのではと思います。

体重を支える面を広くすることで、どっしり支えますよね。

そのほうが押されたりしても、しっかり立っていられると思います。

実際に力士、ウェイトリフティング、ラグビーのぶつかり合うポジションといった人たちは・・

足幅を広げて構えることで、体をしっかり安定させています。

そのほうが安定するので、みんなそうしているということでしょう。

自転車も同じなので、ホイールベースは長いほうが・・

車体がしっかり支えられ、安定することになります。

なので例えば、

- ふらつきに体力を削られず、長距離を走りたい

- サイクリングロードのような走りやすい道を、ひたすら直進する機会が多い

- 素早くシャキシャキした乗り味には興味が無い

ホイールベースが長い自転車は、こういったニーズを持つ人に向く!と言えます。

実際に、長距離を安定して走るための「エンデュランスロード」といった自転車は・・

ホイールベースを長くなっていて、それによる安定性アップを狙っていることが分かります。

なので安定性が欲しいなら、そういったところから自転車を選ぶと後悔しにくいでしょう。

短いと「機敏さ」がアップする

逆にホイールベースが「短い」とどうなる?

ホイールベースが短いと、自転車は「機敏さ」が高い乗り味になります。

具体的には、

- ちょっと体を傾けただけで、自転車がスパッと舵を切る

- 足に力を込めると、すばやく反応して加速する

- 地面の感触を、ダイレクトに感じ取りやすい

こういった特性が目立つようになってきます。

ホイールベースが短いということは、人間で言うと「足幅が狭い」ということです。

ボクシング、テニス、サッカーなど・・

機敏な動きが必要なスポーツではみんな、足幅を狭くして素早いフットワークを実現しています。

自転車も同じように、ホイール同士の幅が狭いほうが・・

すばやく反応する、機敏な自転車を実現できるということですね。

なのでホイールベースが短い自転車は、

- レースで競うため、瞬発的な加速やコーナリングがしたい

- 混雑した街中を、機敏な動きでひらひらと走り回りたい

- どっしりした安定感は求めない

こういったニーズには、しっかり応えてくれるでしょう。

実際「レース向けロードバイク」といったカテゴリに入る自転車は・・

ほとんどの場合で、ホイールベースがギリギリまで短く設計されています。

それによって、レースに必要となる機敏さを得ているのでしょう。

長い・短いの基準は、何mm?

ホイールベースが長い・短いの効果は、そんな感じなのですが・・

じゃあ具体的に「何mm」を基準に、長い・短いと言えるの?

結論から言うと、ホイールベースの基準は「1,000mm」!

これより長いとホイールベースは長い、これより短いとホイールベースは短い!

というのが、この記事なりの結論になりました。

そして自転車のホイールベースは、メーカーの公式ホームページなどで簡単に確認できます。

もしわかりにくければ「ジオメトリー」などの項目を探すと、おそらくあると思います。

なのでこの長さを軸に確認すれば、自分の自転車のホイールベースは長いのか?短いのか?が分かることになります。

じゃあホイールベースの基準を「1,000mm」と言い切った根拠は、何?

以下、解説していきます。

「レース系ロードバイク」だと、970mm程度

自転車には、いろいろな種類がありますが・・

中でもホイールベースが「短い」自転車の代表は、「レース系ロードバイク」です。

レースに出るようなロードバイクには、ライバルを抜き去るための瞬間的な加速とか・・

自分の位置をすばやく変えるための、キレのいいハンドル操作といったものが必要になります。

なのでそれらを実現するため、ホイールベースは短く作られることがほとんどです。

なのでレース系ロードバイクのホイールベースは、何mm?

ここを実車ベースで確認することで・・

ホイールベースが「短い」自転車の基準が、分かってくるわけですね。

それでは、レース系ロードバイクの実例を見ていきましょう。

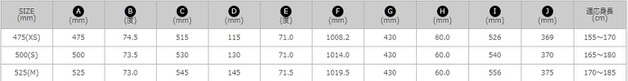

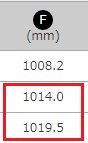

車種は、超有名ロードバイクメーカー「GIANT」の「TCR」シリーズを参照してみます。

フレームサイズは多くの人が選ぶであろう、「S」と「M」を見てみます。

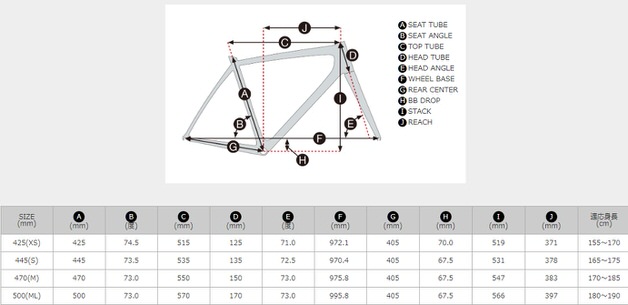

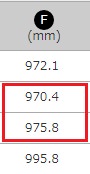

GIANT公式ホームページ TCR SL ジオメトリー表より引用

実際に見てみると、こんな感じで・・

ホイールベースの長さは「970mm」程度となっています。

他のメーカーのレース系ロードバイクを見てみても、ホイールベースはそんなものでした。

なのでこの長さが、ホイールベースが「短い」自転車の基準!と言えます。

「エンデュランス系ロードバイク」だと、1,000mm程度

次に「エンデュランス系ロードバイク」を見てみます。

エンデュランス系ロードバイクとは、レースで勝つというよりは、長距離を疲れずに走るといったことを目指す自転車で・・

レース系と比べると安定性とか、衝撃の吸収性といったものを重視します。

そしてそれを実現するため、ホイールベースは「長め」に設定されるものです。

じゃあエンデュランス系ロードバイクの、具体的なホイールベースの長さは?

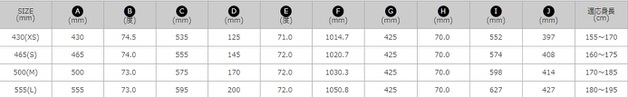

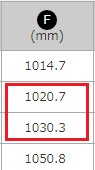

ここでは同じく「GIANT」の「DEFY」シリーズを参照します。

TCRがレース系の代表、DEFYがエンデュランス系の代表・・みたいな扱いの自転車ですね。

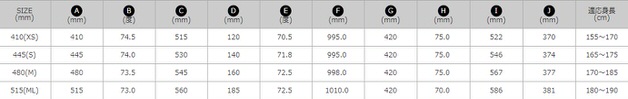

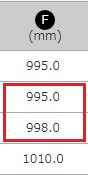

GIANT公式ホームページ DEFY ADVANCED ジオメトリー表より引用

実際に見てみると、こんな感じで・・

DEFYのホイールベースは「1,000mm」程度と言えるでしょう。

1,000mmよりやや短くはありますが、誤差の範囲と言えそうです。

他社のエンデュランス系ロードバイクでも、長さはそんな感じです。

なのでこれがホイールベース「長め」の自転車の、基準と言えます。

「クロスバイク系」だと、1,020mm程度

最後に「クロスバイク系」の自転車を見てみます。

クロスバイクはロードバイクと違って、レースではなく「街乗り」といったものを想定しますので・・

エンデュランス系ロードバイクと比べてもさらに、安定性や乗り心地が優先されるものです。

なのでそれを実現するため、「長い」ホイールベースになってきます。

じゃあクロスバイク系自転車の、具体的なホイールベースは?

GIANT公式ホームページ TCX SLR ジオメトリー表より引用

GIANT公式ホームページ Escape RX ジオメトリー表より引用

ふたつの車種を参照してみましたが、こんな感じです。

ざっくりまとめるなら、ホイールベースは「1,020mm」程度だと言えるでしょう。

他社のクロスバイク系自転車もいろいろ見てみましたが・・やっぱり、ホイールベースはそんな感じでした。

なのでこれが、ホイールベースが「長い」基準の自転車になってきます。

長い・短いの基準は「1,000mm」

ここまでをまとめると、ホイールベースは・・

- 短い:970mm程度

- 長め:1,000mm程度

- 長い:1,020mm程度

こういうことになります。

これらの情報を、すごくざっくりと束ねると・・

ホイールベースの基準は「1,000mm」!

これより短ければ「短い」自転車で、これより長ければ「長い」自転車!

そう言って、大きな間違いではないと思います。

とはいえ、基準はフレームサイズによっても変わってくるので・・

あくまでも一般的なフレームサイズ選択における、一般的な基準ということですね。

長い・短いと言っても、ほんの数cmしか違わないのでは?と思われるかもしれません。

しかし自転車パーツというものは、数cmどころか数mmの違いでも、乗り味に違いが出てくるものです。

サドルの高さとかハンドルの遠さとかが、代表的なところですね。

そして上で挙げた「短い」自転車と「長い」自転車とでは、ホイールベースは5cmもの差が出てきますので・・

この要素だけでも、まったく別の自転車!とはっきり分かるほどの乗り味の差が生まれるでしょう。

生活の中で使うなら、ホイールベースは「長い」ほうが有利

最後に、個人的な考え方をかなり含みますが・・

生活の中で使う自転車なら、ホイールベースは「長い」ほうが有利

この考え方を解説してみます。

ホイールベースは長いほうが、安定性に優れる!

短いほうが、機敏さに優れる!

というのは、上で解説した通りです。

そしてもし買った自転車を、生活の中で使い倒すのであれば・・

つまり、

- 自転車通勤

- 街中を走り回る

- ちょっとした自転車旅

こういった用途を中心に使っていくのであれば・・

ホイールベースは「長い」自転車にしておくほうが得!と考えます。

なぜ、そう思うの?

生活の中で便利に使うのが中心なら・・

レースレベルの機敏さが求められることはとても少ないからです。

ホイールベースが短いと、小回りや加速性能が高くなるわけですが・・

そこで追求されるのは「レースで勝つ」ための、ハイレベルなものだったりします。

なのでホイールベースが「長い」自転車であっても、普通に乗るための小回り・加速性能は十分にあります。

そして「安定性」は、とにかく少しでも上げたい要素になってきます。

安定性は高ければ高いほど、ふらつきにくく疲れにくくなりますので・・

こっちを優先して上げておくほうが、ほとんどの状況において有利なわけですね。

参考までに現在、私自身が持っている自転車は、

- サーリークロスチェック:1,014mm

- ブロンプトン:1,045mm

このようにいずれも、ホイールベースが「長い」と言えるものを選んであります。

そしてそれぞれの安定した乗り味に、とても満足しています。

もちろん、好みやニーズは人それぞれです。

そして・・とにかくキビキビと、切れ味のいい動きをする自転車が欲しい!

そう思われるのなら、ホイールベースは「短い」ほうが合うことになります。

しかしもしレースなどを優先せず、街乗りといった一般的なライドに使うなら・・

ホイールベースは「長い」自転車を選ぶほうが、後悔が無いのではと思います。

ホイールベースは自転車の、ちょっとマニアックな見どころですが・・

乗り心地への影響はとても大きく、しかもパーツ交換などで後から変えられないパラメーターです。

なので自転車を選ぶときは、じっくり考えておくほうがいい要素だと思います。

今回は自転車のホイールベースについて、知っていることを書いてみました。