ロードバイクなどを趣味にすると、山を登る機会がでてきます。

そしてどのくらい登るか?は通常、「獲得標高」という数字で表されます。

なので獲得標高って、具体的に何?

ここの理解は、山を登る計画を立てたりするとき必須となるところです。

なのでこの記事では、獲得標高とは何か?を・・

あくまで「自転車乗りの視点から」に絞ってシンプルに解説してみます。

目次

獲得標高は「登った高さの合計」

獲得標高とは?

「登った高さの合計」

以上です。

自転車趣味の世界で「獲得標高」という言葉が出てきた場合は・・

上の意味だけ知っていれば、それだけで十分です。

しかしちょっと味気ないので、もうちょっと詳しく解説してみます。笑

獲得標高はどのくらい?を見るとき、いちばん大事になるポイントは・・

「下りを無視する」、というところです。

例えば、ライドで走るルートが・・

- 500m登るだけ

この場合は、獲得標高は普通に「500m」となります。

対して例えば、ルートが、

- 500m登る

- 300m下る

この場合は「300m下る」のところは無視します。

なので獲得標高はこの場合も「500m」となります。

もしくは例えば、ある1日のライドが・・

- 300m登る

- 200m下る

- 500m登る

- 400m下る

- 100m登る

- 300m下る

こんな感じだった場合も、「下る」の部分だけをすべて無視して・・

「登る」の部分を合計すればいいだけですので、獲得標高は「300 + 500 + 100 = 900m」となります。

どんなに複雑な道を走り、登り・下りを繰り返したとしても・・

登った高さの合計が1000mなら、獲得標高は1000m!

登った高さの合計が2000mなら、獲得標高は2000m!

と、そういうことですね。

獲得とはもちろん「得る」という意味で・・

下りは「得る」ということに関係ありませんので、カウントされないわけです。

獲得標高は、場合によって意味が違ってきたりとか・・

正式には「累積獲得標高」と呼ぶのでは?とかいった、ちょっとごちゃっとした事情はあります。

しかしあくまで、サイクリングといった「自転車に乗るときの」視点からであれば・・

獲得標高の意味は、この記事に書いた見方で間違いないのではと思います。

どのくらいの獲得標高が、どのくらいキツい?

じゃあ獲得標高って、何メートルだとどのくらいキツいものなの?

一般人が無理なく達成できるのは、どのくらいなの?

ここも解説してみます。

そしてここを考えるには「斜度」の考え方が役に立ちます。

斜度はシンプルに、坂がどのくらい斜めなのか?を表す数字で、

その詳しいところは、上の記事で解説したのですが・・

- 斜度5%:まだラク

- 斜度10%:本格的にキツい

- 斜度15%:キツすぎてやばい

- 斜度20%:無理!

私(一般的おじさん)から見たすごくざっくりした目安は、こんな感じです。

そして上の記事にも、計算のしかたを書いたのですが・・

斜度10%とは「1000m進んだら100m上る」ということです。

つまり本格的にキツい坂を1km進めば、獲得標高100mをゲットできるということですね。

そして坂を1km上り続けるのは、相当に消耗することだ・・

というのは、これも実際に自転車に乗っていると実感できることでしょう。

時間も、平地とは比べ物にならないくらい掛かるはずです。

ここまで書いたことを前提に、すごくざっくり見繕ってみると・・

- 獲得標高100m:まだ余裕ある

- 獲得標高300m:かなり疲れてきた。。

- 獲得標高500m:キツい!休まないとこれ以上は無理!

- 獲得標高1000m:限界。。これ以上のぼれない。。

- 獲得標高2000m以上:私には無理です。すいませんでした。

一般的アラフォーおじさんの私の体力だと、こんな感じになってくると思います。

もちろんこのあたりは、年齢や体力で大きく変わるところで・・

若く体力に自身のある人や、レースに向けて鍛えている人なら、2000mも朝飯前!なんてこともあるでしょう。

そして「斜度の程度」によっても、変わってくるところです。

もし仮に、斜度「40%」なんていう激坂であれば・・

獲得標高たった100mであったとしても、無理なくらいキツくなってしまうはずです。

ちなみに日本の国道における最大斜度が、そのくらいということですね。

獲得標高とキツさの関連は、こんな感じだと思います。

獲得標高をあらかじめチェックする方法

走ろうとするルートの獲得標高は、どのくらいになるか?

ここをあらかじめチェックすることができると、とても便利です。

それができれば、どのくらいのキツさになりそうか?などがあらかじめ分かりますので・・

予想よりハードすぎてぶっ倒れた。。みたいなことも、起こりにくくなります。

なのでここでは、走り出す前に獲得標高を事前チェックする方法もお話ししておきます。

そして、獲得標高をチェックするいちばん簡単な方法は・・

獲得標高が表示されるツールを使ってルートを作る

これが一番です。

あーだこーだ難しいことをするより、ITに頼ってしまうわけですね。

ルートを作成するツールは、いろいろあるのですが・・私自身は現在、

上の記事で解説するように「ガーミンコネクト」を使って、自転車で走るルートを作成しています。

このツールでは、マップ上で自由にルートを作成することができるのですが・・

作成したルートには自動的に、

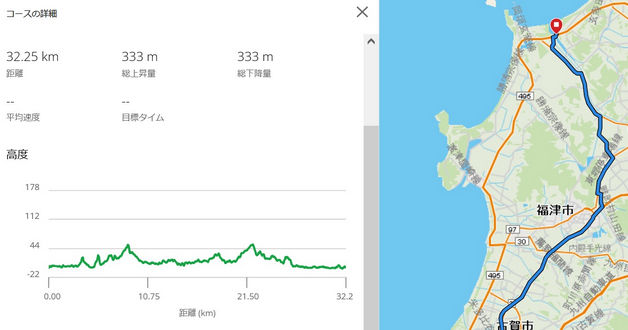

「ガーミンコネクト」より画面を引用

© OpenStreetMap contributors

こんな感じで「総上昇量」が表示されます。

総上昇量というのはまさに、獲得標高そのものですね。

さらには全体的なアップダウンを、グラフでわかりやすく確認することもできます。

ルートを作成するためのツールは、他にもいろいろあると思いますが・・

マップ上にルートを引くだけで、自動的に獲得標高が表示される!

獲得標高を知りたいときは、そういったツールを使うのが一番の方法なのではと思います。

今回は「獲得標高」を軸に、知っていることを書いてみました。