自転車の「車体番号」って、何?

防犯登録はしたし、シールに防犯登録番号が書かれてるけど、

それとはまた違うの?

どこで確認できる?

知らないと、何かまずいの??

この記事では、そんな疑問に答えていきます。

上の記事で解説していますので、もし必要であればこちらをご覧ください。

目次

車体番号はどこ?・・こことここで確認できる!

まず、あなたの自転車の車体番号を、確認しましょう。

車体番号はフレームのどこかに、刻印されています。

例えば、私が現在使っている自転車ですと、

車体の底面・・クランク近く、ボトムブラケットのあたりに、刻印されていました。

上の画像の、赤丸のあたりですね。

(番号そのものは、ぼかしをかけています)

番号が刻印されている場所に、決まりは無いようで、

メーカーとか、工場とかによってバラバラのようです。

なのでご自身のフレームをまずは、眺めてみて、

見つからない場合はフレームの底側まで含め、隅から隅まで、探してみましょう。

桁数とか、英字が入るか?とかも、車体によってバラバラのようです。

例えば私自身が持っている自転車のうち1台は「英字1文字と数字8桁」で、もう1台は「数字のみ6文字」と、形式はまったく違いました。

車体番号はフレームだけではなく、書類でも、確認できる場合があります。

例えば私が、ショップでクロスバイクを購入したときは・・・

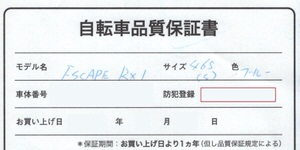

こんな感じの「自転車品質保証書」というものを、発行してもらえました。

個人情報の塊なのでほとんど、隠してありますが・・笑

赤線で囲った部分に、車体番号が記載されていました。

そして私は完成車だけではなく、「バラ完」をするために、

ショップからロードバイクのフレームだけを購入したこともあるのですが、

その時は・・・

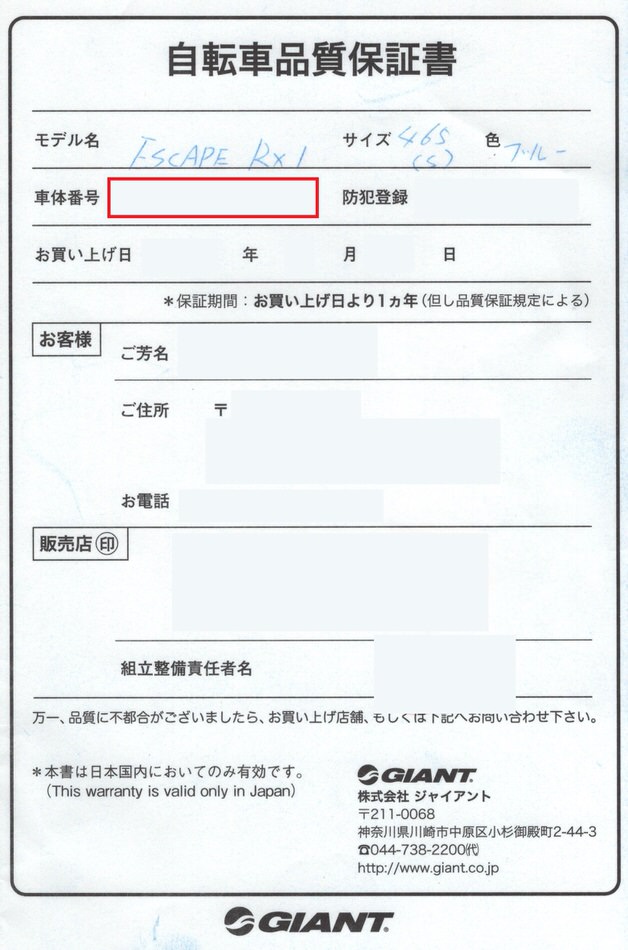

こんな感じの、フレームの「販売証明書」を発行してもらい、

赤い四角部分に、車体番号が記載されていました。

なので、車体番号の確認のためには、

自転車やフレームを購入したときに、もらった書類を探してみることをおすすめします。

もしかすると、フレームをじっくり探す・・とかよりも簡単に、

あっさりと、車体番号が確認できるかもしれません。

車体番号って、そもそも何ぞ?

ご自身の自転車の車体番号は、確認できましたでしょうか。

車体番号が、わかったとして・・・

車体番号って、そもそも、何者?

車体番号というのは、フレームの製造時にメーカーが、フレームに刻印するものです。

そして私が調べた限りだと、車体番号「そのもの」には、それほど大きな意味は無いようです。

刻印する法的義務とかも、特に無いようですし・・・

(自「動」車では打刻の義務がありますし、自転車の「防犯登録」にも義務は有ります)

車体番号「そのものだけ」では、持ち主の特定もできません。

フレームを作った段階では持ち主なんてわからないので、当然ですね。

何桁あるのか?とか、アルファベットは何文字入るのか?とかいったところにも、決まりは無いようで、

実際、いくつかの自転車の番号を確認しても、そのあたりはバラバラです。

あくまでメーカーが独自に、刻印しているもので、

フレームによってはそもそも、刻印されていない・・つまり「車体番号が無い」場合もあるようです。

・・・え?そんなものなの?

じゃあ、車体番号に価値なんてないの?

車体番号なんて、知らなくてもいいの??

と、思われるかもしれませんが・・・

そういうわけでは、ないです。

車体番号は、知らないとマズイです。

そしてちゃんと役に立つ、価値のあるものです。

以下、その理由を説明していきます。

車体番号はこんな時に役立つ!知らないとマズイ!

車体番号は「防犯登録」とセットになった時に、真価を発揮します。

防犯登録は義務ですので、

おそらく通常は、自転車を買う時などに、すると思います。

そして・・防犯登録をすると、

「車体番号」と「持ち主」とが、紐付けされます。

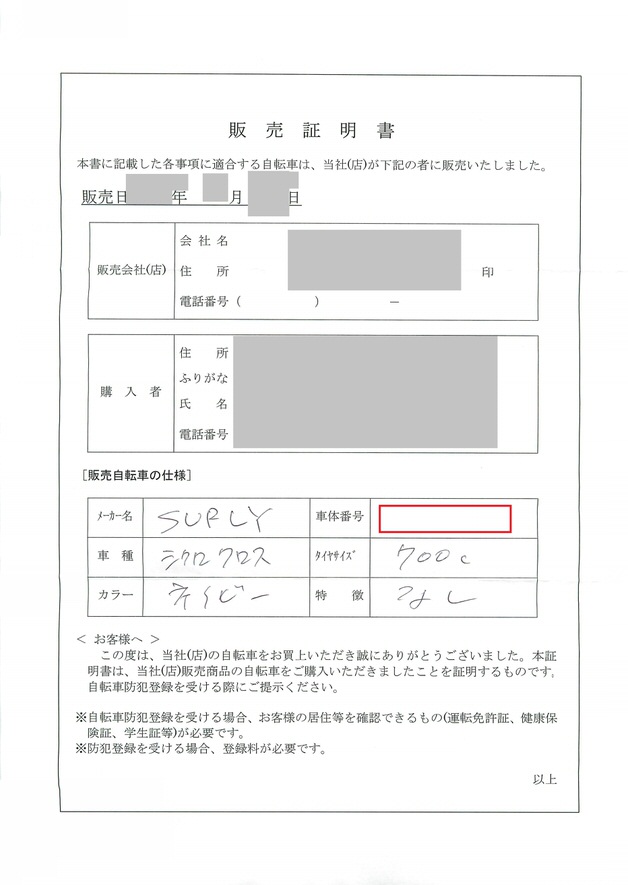

これは防犯登録した時に発行される、「防犯登録カード」なのですが・・・

赤い四角のところに「防犯登録番号」と「車体番号」の両方が、記載されています。

そしてもちろん、所有者情報も、記載されています。

(もちろん、隠してはありますが・・笑)

そしてこのデータは、警察のデータベースなどに登録され・・

例えば職質された時などに検索・照会されて、使われます。

(警察内部の人間ではないので詳しくはわかりませんが・・・

警察署で防犯登録した時に警察官に、そう教えてもらいました)

なので、防犯登録を「していれば」・・・

車体番号「だけ」から、持ち主が確実に特定できる

のです。

適当なデータからではなく、

警察などが管理する、しっかりしたデータから、ですね。

・・・「防犯登録番号」があれば十分なのでは?と、

もしかしたら思われるかもしれません。

しかし、防犯登録番号はご存知の通り、「シール」に書かれているものです。

なので剥がそうと思えば、ぺりっと剥がすことができますし、

自転車を盗まれたら真っ先に、剥がされてしまうことは多いようです。

そうなれば当然、「その自転車の防犯登録番号」は、証明できなくなります。

そんな時、「車体番号」が最後の砦になってくれます。

車体番号は、金属への刻印ですので、

そう簡単には、消すことができません。

もちろん、しかるべき道具を使えば削れるでしょうが・・・

盗む途中の道すがら、適当な道具でガリガリっとやっても、

完全に消すのは、難しいでしょう。

しかも自転車盗難の、大きな目的は「転売」なのですが・・・

車体番号を削り落としたフレームは「盗品扱い」されることも多いですので、

売りにくくなることが多いようです。

そういう面からも、削るのはためらわれるかもしれません。

なのでもし、自転車を盗まれてしまって、

盗まれた自転車と疑うものを、道端とか、ネットオークションとかで発見したとき・・・

防犯登録シールは大抵、剥がされていると思いますが、

車体番号さえ確認できれば、そこから自分の物であることを確実に主張できます。

なので、ご自身の車体番号の場所とか、

車体番号自体とかは、知っておくほうがいいのです。

車体番号がフレームのどこにあるのか?は、あらかじめ探しておくといいですし、

万一の時のため、防犯登録カードなどをスマホで撮影しておくと、

いざという時も簡単に、車体番号がわかります。

なお、車体番号から持ち主がわかる・・というのは、あくまで、

ちゃんと防犯登録をしている場合の話です。

防犯登録を「していない」と、車体番号と所有者の紐付けは、基本的には無いですので、

車体番号から持ち主を特定することは、基本的にできません。

一応、購入した自転車ショップの記録などで、

もしかしたら、確認できるかもしれませんが・・・

法律に則って行われる「防犯登録」と比べると、確実さとしては、圧倒的に弱いでしょう。

防犯登録は義務でもありますので、ちゃんと、やっておくことをおすすめします。

そして・・・さすがに、防犯登録シールを剥がされた上で、車体番号を削られてしまった場合は、

なすすべがないと思います。

なのでそもそも盗ませない!というのが、当たり前ですが最重要です。

私自身は上の、頑丈なU字ロックを使っていつもロックしていたりします。

車体番号からの照会・・・なんて状況をそもそも作らないためにも、

頑丈な鍵を使う・・などの基本的な盗難対策は、やっておくことをおすすめします。

「防犯登録番号」は、ここ!

車体番号ではなく「防犯登録番号」の、確認方法は?

ここに関しては、

上の記事のほうで詳しく解説しましたので、もし必要であればご覧ください。

ちなみに学校の書類などで「鑑札番号」を求められる場合があるようですが・・

昔の日本では、自転車は「鑑札制度」で管理されていて、そのときは鑑札番号というので管理されていたようですが、

現代ではそれは廃止されているので、「鑑札番号」が割り振られてはいないようです。

なのでその場合は通常、「車体番号」「防犯登録番号」のいずれかを記入すれば大丈夫だろうと思います。

現代で、自転車ごとに割り振られている番号はその2種類だけのはずですので・・

とはいえ、鑑札番号が何を意味するのか?といったところは、学校などに直接尋ねるほうがいいとは思います。

・・と、以上、自転車の「車体番号」を中心にいろいろ語ってみました。

車体番号は、盗難やトラブルをさくっと解決する、意外な鍵になるかもしれませんので・・・

ぜひ、場所や番号などちゃんと、把握しておくことをおすすめします。