自転車で走っている最中・・ボルトが緩んで、事故!!

もしくは・・せっかく買ったパーツが、ボルトの締めすぎで、バキッ!

・・・こんな事態を防ぐためにも、

「トルクレンチ」は、自転車整備における必須アイテムです。

トルクレンチにもいろいろあるのですが・・

私は「SK11 SDT3-060」というトルクレンチを、もう4年ほど愛用しています。

そして、このトルクレンチは・・・

- 対応トルクの幅がちょうどいい

- 使っていくなかで「狂う」ことが少ない

- 六角ボルトだけではない、さまざまなパーツに対応できる

などなど・・・優れた点が、すごく多いです。

なので、個人の自転車整備においては、

これが最強のトルクレンチなんじゃないかな・・と、感じています。

SK11トルクレンチは、具体的にどうすごいのか?

実際の使用感はどんな感じなのか?

デメリットはあるのか?

以下、徹底レビューしていきます。

目次

実際に使うとどんな感じ?詳細に解説!

開封の儀とか、そのへんはすっ飛ばしまして、

実際の整備ではどんなふうに使うのか?から解説していきます。

例えば、「ステムのボルト」を、決まったトルクで締め付けたいとします。

この部分のボルトですね。

ここは走行中に緩んだり、締めすぎていて壊れたりすると即!事故につながるところです。

最悪、いきなりハンドルが効かなくなるわけですので・・・

なので、トルク管理が必須!な部分ですね。

このステムの場合は、写真のとおり「5Nm」と書いてありますので、

5.0 N・mで締めるべきです。

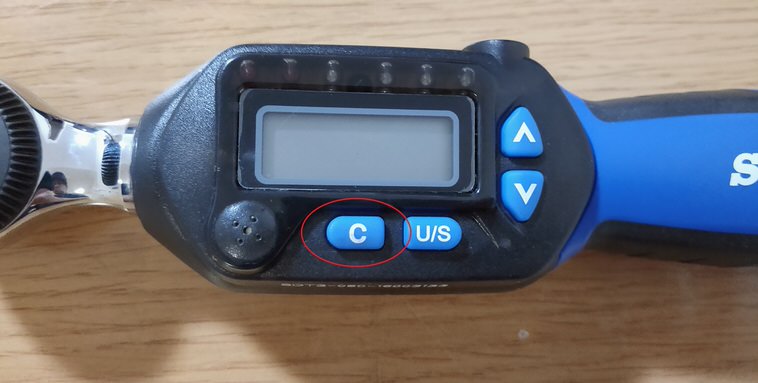

ですので、トルクレンチを引っ張り出してきたら・・・

こんな感じで、ボタンが並んでいますので、

赤丸で囲んだ「C」ボタンを1回、押します。

すると・・・

前回指定していたトルクが、表示されますので、

赤丸で囲んだ矢印ボタンを押して、トルクを調整します。

目覚まし時計の時刻調整みたいな感じで、

長押しすると、数字がどんどん変わってくれて調整しやすいです。

今回はこんな感じで、「5.0 N・m」に合わせました。

この状態で、少し待つと・・・

こんなふうに、表示が0.0 N・mに変わり、

これで準備完了です。

では、実際に締めてみましょう。

締めるためには、こういう「ビット」が必要です。

このトルクレンチはビットが別売ですので、

一緒に買わないと、使うことができません。ご注意ください。

これは、いちばんの基本となる、「六角レンチ」タイプのビットですね。

他にもいろいろなビットがあり、下で詳しく説明するのですが・・・

とにかくまずは、この「六角レンチ」タイプがないと始まりません。

この、ビットを・・・

この、トルクレンチのヘッドのところに・・・

こんな感じで、カチッ!と取り付けることができます。

これで、本体のほうも準備完了です。

そしていよいよ、締めていきます。

こんな感じで、ボルトにトルクを掛けていくと、

現在掛かっているトルクが、画面にリアルタイムで表示されます。

今回は、5.0 N・mを狙って締めていくわけですが・・・

徐々に力を加え、目的トルクに近づいてくると、

ピピピピピ・・という音とともに、緑色のLEDが点灯します。

そして、目的トルクに到達すると・・・

ピー!という音とともに、赤いLEDが点灯しますので、

この瞬間に締めるのをやめます。

(画像では5.0ちょうどにはなっていないですが、5.0になった瞬間にLEDが点灯します)

音やLEDのおかげで、画面が見えないような体勢でも問題なく使えるのがいい感じですね。

これで、このボルトは5.0 N・mで締められたことになります。

使ったビットは、

この、ヘッドについているボタンを押せばスポッ、と簡単に抜けます。

次のビットもまたワンタッチで装着できますので、かなり使いやすいです。

長々と説明してしまいましたが・・・

実際には、難しいところも特に無く、

一連の流れで簡単に、ボルトを締めていくことができます。

このトルクレンチの基本的な使い方というのは、こんな感じです。

そして・・このトルクレンチには、ここが優秀!!と言えるような、

「優秀ポイント」がいくつもあります。

以下、説明していきます。

優秀ポイント①:多彩なビットに対応し、あらゆる場所を締められる

自転車でトルクレンチが必要な部分は、その多くが「六角・凹タイプ」のボルトです。

このタイプのボルトですね。

しかし・・トルクレンチが必要な部分というのは、他にもいろいろなタイプがあります。

例えば「凹」タイプではなく「凸」タイプの「六角ナット」とかですね。

例えばこれは、「ブロンプトン」という折りたたみ自転車の、前輪を固定するナット部分ですが・・・

このタイプのボルトを使っている自転車もけっこう、あるものなのです。

それ以外にも、「スプロケットの取り付け」とか、「ボトムブラケットの締め付け」といった部分は、

ちょうどいい強さで締めるのが、大事な部分です。

50 N・mとかの、かなり強めで、しかもちょうどいい強さで締めるわけですよね。

そして「SK11 デジタルトルクレンチ」は、さまざまな特殊ビットに対応し、

挙げましたすべての部分の締め付けに、対応します。

(それぞれ、トルクレンチ本体とは別売です)

例えばこれは、私が所有するすべてのビットを並べたものですが・・・

まあ、いろいろありますよね(笑)

ノーマルの六角ボルト以外に、どんな場所を締められるのか?

以下、いくつか解説してみます。

① スプロケット

このレンチは「スプロケット」を締めることができます。

スプロケットを、ホイールに締め込むときは、

ここを締めます。

そしてこのパーツの場合は、「40 N・m」と書いてありますので、

そのトルクで締めるべきですね。

ここを締めるためには・・・

こういう、「ロックリング締め付け工具」というものが必要です。

この工具は、SK11トルクレンチに直接、装着することはできません。

なので・・・

なのでこういう、「24mmソケット」というアイテムも必要になります。

この24mmソケットは、SK11トルクレンチをさまざまな特殊ビットに連結できる、重要パーツです。

これをさきほどの、ロックリング締め付け工具と組み合わせると・・・

こんな感じで、カチッ、とはまります。

そして、これをこのままトルクレンチに装着できます。

この状態にできれば、晴れて、スプロケットを締め付けることができます。

こんな感じですね。

あとは、トルクを40 N・mに設定して、締め込むだけです。

② ボトムブラケット

このトルクレンチは「ボトムブラケット」も締めることができます。

例えば現代、多くのロードバイク系自転車に使われているのは、

「ホローテックⅡ」タイプのボトムブラケットです。

こんな感じのものですね。

こういうタイプのボトムブラケットは、「BBツール」というものがあれば、締めることができます。

これも単独では、トルクレンチに装着できません。

さきほど紹介しました「24mmソケット」と一緒に装着します。

こんな感じですね。

この状態にすれば、ホローテック2タイプのボトムブラケットを、

規定トルクで締めることができます。

規定トルクは、製品によって違ってきますが・・

だいたい30 N・mとか、50 N・mとかで締めるわけですね。

ホローテック2以外のタイプに対してもちゃんと、使えます。

例えば・・・

例えばこれは、とある折りたたみ自転車のボトムブラケット部分なのですが、

やや古いタイプの、「カードリッジタイプBB」というものが使われています。

ここに対しては・・・

こういうタイプの、適合したBBツールが使えます。

これを、24mmソケットに装着したうえで、トルクレンチに取り付けると・・・

こんな感じになり、

これで、カードリッジ式BBも、規定トルクで締めることができます。

③ 六角ナット

そして、凹タイプのビットを使えば、

いわゆる「六角ナット」も、締めることができますね。

これも、必須ビットだと思います。

六角ナットはこのアダプターを使えばふつうに、締められるようになります。

④ ペダル

「ペダル」を締める、なんてこともできます。

六角レンチでの締め付けに対応するペダルなら、対応ビットで普通に締めることができますし・・・

例えばこういった「ペダル用アダプター」を活用すれば、より簡単に、しっかりと規定トルクで締めることができます。

ペダルは50N・mといった、かなり強いトルクで締めないといけないですので、

こういったアダプターがあるとかなり便利です。

このトルクレンチをペダルに対して使う方法は、この記事で詳しく解説しています。

と、このレンチは、多彩なビットを使いこなすことで・・

自転車で、締められない部分は無い!

と言えるくらいに、あらゆる場所を締めることができるのです。

(もちろん、締められない場所もゼロではないでしょうが・・・)

トルクレンチには、けっこう高価なものであっても、

「六角ボルトしか締められない」ような製品は、たくさんあります。

そんな中、1本であらゆる場所に対応できるというのは、

相当なアドバンテージになるのではないか、と思います。

優秀ポイント②:「ビームタイプ」のレンチである

トルクレンチには、「ビームタイプ」と「スプリングタイプ」のふたつがあります。

SK11トルクレンチは、「ビームタイプ」ですね。

ざっくりと説明しますと、

ビームタイプは、トルクの計測に「金属棒の歪み」を使い・・

そしてスプリングタイプは、トルクの計測に「スプリングの縮み」を使うものです。

ここは、どっちが良い!というわけではなく、それぞれ一長一短なのですが・・・

私としては、個人の自転車整備には、「ビームタイプ」一択だ!と、思っています。

ビームタイプのメリットとして、

使ううちに狂っていくことが少ない、という点があります。

「金属棒」と、「スプリング」・・・

使っていくうちに変形したり、歪んでいったりしやすいのは、どっちでしょうか?

まあ、細くてたわみやすい「スプリング」ですよね。

そう、ビームタイプのレンチは、しっかりした金属棒をトルク測定に使いますので、狂いにくく・・・

「校正」の必要があまり無いんですね。

トルクレンチの校正というのは、メーカーに送ったりが必要な、手間もお金もかかることですので、

できれば、あまりしたくないことです。

なので、校正をひんぱんにせずとも大丈夫な、ビームタイプのトルクレンチが、

個人整備にはおすすめなんですね。

もちろん、「スプリングタイプならではのメリット」というのも、あります。

一番は、規定トルクに達したら、自動で締め付けをやめてくれることですね。

そのためスプリングタイプのトルクレンチは、「締めすぎ」の心配があまり無いですし・・・

トルクを微調整する必要がないですので、

たくさんのボルトを、次々に締めていけるわけですね。

と、いう特徴から・・・

スプリングタイプのトルクレンチは、たくさんのボルトを短時間で締める必要があり、

しかも、ひんぱんに校正に出すことができる、「自転車ショップなどのメカニック」に向いているわけです。

事実、自転車ショップといったところでは、スプリングタイプのトルクレンチがよく使われています。

しかし・・・

「個人の整備」においては、大量のボルトを締めていくことなんてありませんので、ビームタイプのほうが優秀!

と、そういうことになるのでは、と思います。

優秀ポイント③:トルクの幅が、ちょうどいい

SK11の、紹介しましたトルクレンチは、

対応する締め付けトルクが3.0 - 60.0 N・mです。

そして、この対応トルクの幅は、

自転車整備に必要なトルク幅に、ジャストフィットなんですね。

自転車で使うトルクレンチは、どういうトルク幅があればいいのか?

ここに関しては、上の記事で詳しく解説していますが・・

自転車には、さまざまなパーツがあり、

締め付けに必要なトルクもそれぞれ、ばらばらなのですが・・・

いちばん弱い部類なのが、「ステムまわりのボルト」で、

だいたい、4.0 N・mから5.0 N・mくらいです。

そして、いちばん強いトルクが必要なのが、

さきほど挙げましたような、「スプロケット」とか「ボトムブラケット」で・・

このへんはだいたい、40 N・mとか、50 N・mとかが必要になるわけです。

そして、このトルクレンチの「3-60 N・m」という幅は、

この必要になる幅を、ジャストでカバーしてくれるのです。

トルク幅が狭すぎるトルクレンチだと、

もちろん、締められない部分がでてきますし・・・

逆に、あまりに幅が広すぎるレンチだと、

「細かい精度」は、落ちやすいものです。

トルク幅がちゃんとカバーしているって、普通のことなのでは?と、もしかしたら思われるかもしれませんが・・

具体的な商品は挙げませんが、トルクレンチには対応幅が「2.0 - 24.0 N・m」とか、「12.0 - 60.0 N・m」とかいったものが普通にあります。

(「自転車用」を謳うものであっても、です)

「2.0 - 24.0 N・m」だともちろんスプロケットのような、50.0 N・m必要なところは締められませんし・・

「12.0 - 60.0 N・m」だと5.0 N・mくらいの、ステムボルトとかいった部位は締められません。

なのでこういったレンチだと結局、もう1本レンチを用意して使い分けなければならない・・みたいな、

結構、面倒なことになるのです。。

なので、ステムボルトにもスプロケット対応する、自転車整備にベストマッチ!するこのトルクレンチは、

そういう面でも見てもかなり優秀だと思います。

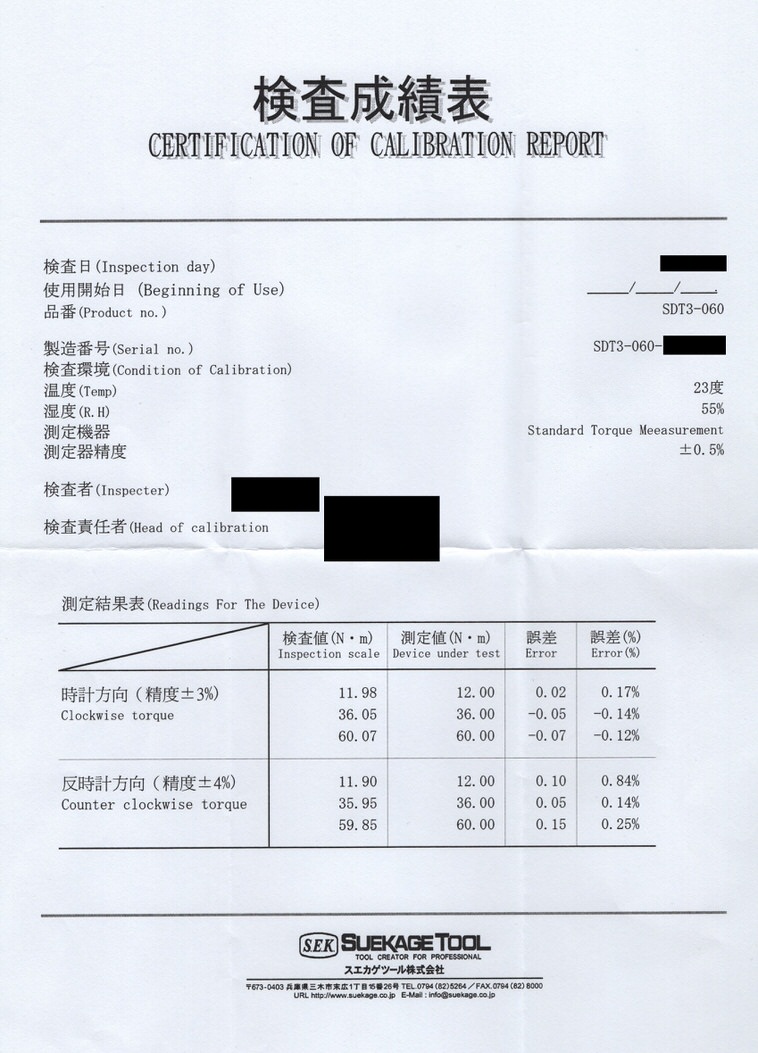

優秀ポイント④:「精度」も問題ない

トルクレンチの命である「精度」

ここについても、このトルクレンチは問題なかったです。

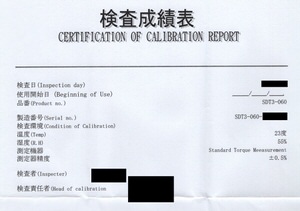

購入時に、ちゃんと校正された証拠である「検査成績表」もついてきましたし・・

もう何年も使っていますが、使っていくうちにどんどん精度が狂っていく!

という、ありがちなことも起きませんでした。

トルクレンチは物によっては、すぐに狂ってしまって、何度も校正するのが当たり前のものもあります。

しかしこのトルクレンチは私が使う限りでは、ぜんぜん狂っていきませんので・・

もしかしたら、頑丈な測定部位を持つ「ビームタイプ」なのが理由のひとつかもしれません。

このトルクレンチの「精度」についての考察を、

上の記事で、より詳しいところまでしています。

優秀ポイント⑤:形状、ボタン配置などの「使い勝手」が良い

このトルクレンチは、操作性も高いです。

長年使っていますが、「使いにくさ」を感じた覚えが無いですし、

おそらくそれは随所に、いろいろな工夫がされているからだと思います。

例えば「グリップの形状」を挙げてみると、

こんな感じでわりと、複雑な形状をしていますよね。

これを握ると、

指にカチッ!とフィットして、かなり握りやすいです。

そうなるように、形を工夫しているのでしょう。

握りやすいともちろん、細かな力の調整とか、大きな力をしっかりと掛ける!とかがそれぞれやりやすいですので、

ここも「使いやすさ」を上げてくれる、重要ポイントだと思いました。

さらにこのトルクレンチは、握った場所から無理なく、すべてのボタンに親指が届く形状をしています。

こんな感じでグリップしたところから親指で、ピッピッと簡単に操作ができるわけですね。

トルクレンチは整備の最中、何度もトルク変更をしますので、これも使いやすさを上げてくれるポイントです。

もしくは、ヘッドのダイヤルを回すだけで、正転・逆転を簡単に切り替えられるというのも良い点です。

ここから、

こう、回すだけでさくっと切り替えられるわけですね。

締めの「逆転」ができるとボルトを外すときに、今まさに持っているトルクレンチですぐ出来ますし・・

左ペダルなど「逆ねじ」をトルクを測りながら締めるのにも対応し、かなり便利です。

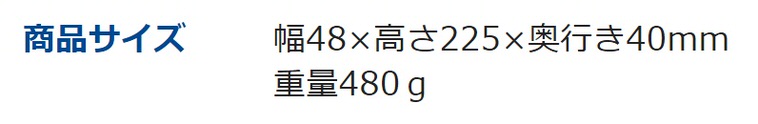

このトルクレンチの重さは、

実測で「476g」です。

藤原産業株式会社の商品紹介ページより引用

公式サイトを覗いてみても「480g」とあり、実際にそのくらいですね。

500mLペットボトル1本ぶんくらいと、ちょっと重いのですが、

この重さを活かしていくと強いトルクを出すときでも、無理なく締めていくことができます。

逆に、5.0 N・mくらいの弱いトルクを締めるときは、ちょっと重すぎる感じはしますが・・

しかしそれで精度が落ちるような、問題になるほどの重さではないと感じました。

重さゆえの「頑丈さ」もありますね。

スプロケットなどを締めるときは全体重を乗せるくらいの、かなりのパワーを掛けるわけですが・・

このレンチは重くてがっしりしていて、ウィークポイントになるような弱い構造の部分も特になく、

大きいトルクを出すときも不安なくしっかりと掛けていける、と思います。

・・と、このトルクレンチは形状などの「使い勝手」の面でも、かなり考えて作りこまれているようで、

これも数値によらない「使いやすさ」を発揮する助けになっているなぁ、と感じました。

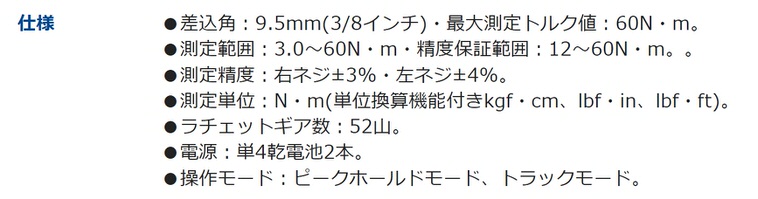

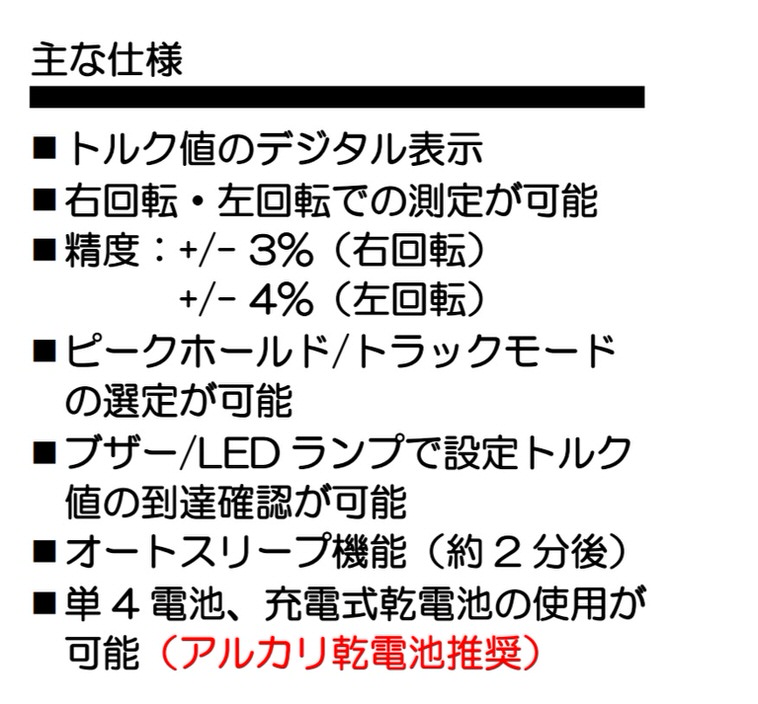

基本的な「仕様」も解説

この製品の「基本的な仕様」についても、確認しておきます。

仕様は「公式サイト」や、インターネットでも見られる「取扱説明書」から確認できます。

藤原産業株式会社の商品紹介ページより引用

製品の取扱説明書(PDF)より引用

こんな感じですね。

中でも「差込角」が9.5mm(3/8インチ)というのは、大事です。

トルクレンチは、ビットを差し込むところのサイズがこのように決まっていて・・

このサイズが違うビットは、装着することができません。

この記事で紹介しているビットはもちろん、これに対応するものにしています。

(仕様は変わることがあり得ますので、ご自身でも確認ください)

測定単位は、一般的にいちばんよく使われる「N・m(ニュートンメートル)」ですが・・

用途に応じて「kgf ・ cm」「lbf ・ in」「lbf ・ ft」といった他の単位も使えるので、汎用性も高いです。

電池は、単4電池を使うタイプですね。

そして操作していない状態だと、2分後にオートスリープしますので・・

使い終わったらぽん、と放置できるのもけっこう、便利です。

この製品の「仕様」にかかわる情報は、こんな感じです。

「付属品」は?何がついてくる?

このトルクレンチを買うと、本体以外に何がついてくる?

製品の取扱説明書より引用

この、説明書に書いてあるとおりのものが付属してきますね。

いちばん大事だと思うのは「ハードケース」です。

こんな感じでハードケースに入った状態で、トルクレンチは届きます。

普通の工具と違って、トルクレンチは精密機械です。

そして強い衝撃を受けたりすると、いちばん大事な「精度」が狂いかねないのですが・・

このハードケースは頑丈ですし、トルクレンチの形にバッチリ、隙間なく合います。

なので衝撃からしっかりレンチを守りながら、持ち運ぶことができます。

使わないとき「保管」するのにも便利ですね。

加えて、

こんな感じの、小型のプラスドライバーも付属しています。

これは電池を入れ替えるとき、蓋を外すためのものですね。

この蓋を、ドライバーで外すと・・

こんな感じで、電池交換ができます。

このドライバーは、

こんなふうに、ハードケースの右下のところにバチン!と固定できますので、無くしにくくなっています。

あとは紙の「取扱説明書」もついてきます。

説明書は発売元の藤原産業株式会社の、このページからPDFで見ることもできますね。

さらに、

スエカゲツール SK11 SDT3-060 検査成績表を引用

こんな感じで、事前に精度の検査をされた時の「検査成績表」も付属してきます。

精度が命のトルクレンチで、これがちゃんと入っているのは大きいと思いました。

こんな感じでけっこう、いろいろ付属してくるのですが・・

何度目かにはなってしまいますが、「ビット類」は付属していないので、ここは注意です。

このトルクレンチを買っただけでは、使うことはできませんので・・

用途に合ったビットをあわせて、買っておくことをおすすめします。

「デメリット」はここ!

さんざん優秀ポイントを解説してきた、SK11トルクレンチ・・・

しかしもちろん、「デメリット」と言える部分もあります。

一番のポイントは、締め付けを自動でやめてくれないところでしょう。

例えばスプリングタイプのトルクレンチですと、規定トルクに達すると自動で締め付けが終わりますので、

ついつい締めすぎてしまった・・!ということが基本的に、起きません。

しかしこのレンチは、ピピピピピ・・ピー!と、レンチがシグナルを発したら、

即座に、締めるのをやめないと簡単に、「締めすぎ」になってしまいます。

とはいえ、そんなにシビアな部分でもありませんし、

締め付けトルクも「画面」「LED」「音」の3つで、ちゃんと知らせてくれるので、

気をつけてさえいれば、ついつい締めすぎる・・ということはまあ、起きないと思います。

あとは、たくさんのボルトを連続で締めていくのには向かないですが・・・

個人整備で、時間に追われながらたくさんの自転車を整備する、なんてことは無いですので、

ここも、問題にはならないと思います。

私はもう4年ほど、このレンチを使い続けていますが、

デメリットだと感じた点は、そのくらいでした。

・・・と、いろいろな視点からみてみましたが、

この「SK11トルクレンチ」は間違いなく、最強トルクレンチのひとつだ、と思います。

もちろん、人によって事情とか、好みとかは違ってきますが・・・

おそらく、大きな間違いにはならないでしょう。

トルクレンチを使わない自転車整備は、下手したら事故につながったりしかねませんので、

もしトルクレンチをまだお持ちでないとしたら、入手しておいてもいいのではないかな・・と、思います。

この記事で紹介したアイテムまとめ

トルクレンチ本体

トルクレンチ本体です。

これ単体だと使えませんので、使おうとする場所に対応するビットが必要です。

「六角ボルト」対応ビット

自転車に一番よく使われている「六角ボルト」の対応ビットです。

これは最低限必須のビットだと思います。

24mmソケット

「スプロケット用」「ボトムブラケット用」のビットをトルクレンチに接続するとき、土台にするためのビットです。

スプロケットやボトムブラケットに使うなら、これも必要になります。

「スプロケット」対応ビット

スプロケットを締めるのに使うビットです。

使うには「24mmソケット」と組み合わせる必要があります。

「ボトムブラケット(ホローテックⅡ)」対応ビット

「ホローテックⅡ」タイプのボトムブラケットを締めるのに使います。

お使いの自転車のボトムブラケットの、規格をご確認ください。

使うには「24mmソケット」と組み合わせる必要があります。

「ボトムブラケット(カードリッジ式)」対応ビット

「カードリッジ式」タイプのボトムブラケットを締めるのに使います。

お使いの自転車のボトムブラケットの、規格をご確認ください。やや古めの自転車でよく採用されています。

使うには「24mmソケット」と組み合わせる必要があります。

「六角ナット」対応ビット

凸タイプの「六角ナット」に対応するためのビットです。

六角ナットはママチャリや古い自転車などで、よく使われていると思います。

「ペダル」対応アダプター

ペダルの締めに対応できるアダプターです。

使い方はこの記事で詳しく解説しています。